Søren Aabye Kierkegaard: tratti biografici

a cura di Nadia Tomasi

"Come mai può

venire in mente a qualcuno di fare l'elogio di quest'esistenza dove non c'è

che l'alternativa: o

di sopprimere in modo abominevole (crimine peggiore di un aborto) ogni aspirazione

ideale in grande stile e ogni possibilità d'idealità vera,

in ogni modo dimezzarla in maniera rivoltante… per poi gonfiarsi e rimpinzarsi

nella sconcia obesità degli onori e della stima mondani, –

oppure , qualora si voglia l'ideale, ci si deve

preparare a essere, eo ipso

, martiri.

"Come mai può

venire in mente a qualcuno di fare l'elogio di quest'esistenza dove non c'è

che l'alternativa: o

di sopprimere in modo abominevole (crimine peggiore di un aborto) ogni aspirazione

ideale in grande stile e ogni possibilità d'idealità vera,

in ogni modo dimezzarla in maniera rivoltante… per poi gonfiarsi e rimpinzarsi

nella sconcia obesità degli onori e della stima mondani, –

oppure , qualora si voglia l'ideale, ci si deve

preparare a essere, eo ipso

, martiri.

Il Cristianesimo è l'unica spiegazione

consistente dell'esistenza (†). L'esistenza terrestre è sofferenza;

ogni uomo ha la sua dose e le sue parole in punto di morte perciò

saranno: «Sia lodato Iddio che anche questo ora è passato!».

L'esistenza terrestre è tempo di prova,

è l'esame. Tutte queste chiacchiere di voler strafare, sono invenzioni

dei pastori per spillar denaro: è un genere di serietà che

abolisce Iddio […]."

[1] .

Agli scritti Kierkegaard affida la testimonianza

del significato dell'umana esistenza nella sua inequivocabile alternativa

e nell'unica spiegazione pregnante, lasciando intravedere la sua prospettiva

sull'ordine stabilito, la mondanità e, in filigrana, la sua stessa

vita. Parca di eventi esteriori quanto ricca di ripercussioni interiori,

essa, infatti, lo conduce attraverso una fanciullezza austera e una giovinezza

burrascosa e dissipata a stringere più intimamente il suo rapporto

al cristianesimo

[2] tanto da renderlo un penitente

[3] , spia della cristianità

[4] . I primi Diari

kierkegaardiani [5] dal 1834 al 1839 percorrono una linea di ricerca

del punto di Archimede dell'anima in balia dei flutti della vita "…

da cui poi mi son fatto l'idea dell'amore paterno di Dio, la sola cosa incrollabile

della vita, il vero punto di Archimede." [6] dove l'unica posta in gioco è il cristianesimo

che egli si consacrerà a chiarire spinto da un'esigenza personale

e dalla consapevolezza che era ciò di cui il tempo aveva bisogno.

Dal fumo romantico e idealista in cui fu avvolto

nei primi tempi, il suo sguardo si assottiglia, volgendosi decisamente verso

l'essenziale. Cadono così molti aspetti esteriori della sua dialettica,

ma si intensifica in compenso la dialettica interiore intorno al supremo

Aut-Aut: il finito e l'infinito, il temporale e l'eterno.

Saldamente ancorato al messaggio del Nuovo Testamento come all'unica cura radicale, Kierkegaard contesterà allora alla cristianità

stabilita gli inganni delle sue false prospettive di benessere terreno che

l'hanno riconciliata con il mondo.

Saldamente ancorato al messaggio del Nuovo Testamento come all'unica cura radicale, Kierkegaard contesterà allora alla cristianità

stabilita gli inganni delle sue false prospettive di benessere terreno che

l'hanno riconciliata con il mondo.

La biografia del filosofo danese rifluisce e

s'immedesima quasi con il suo pensiero, ma nel modo più impensato

e strano: la tenue trama dei fatti singoli si articola progressivamente nella

logica dei principi che formano la sua evoluzione spirituale.

Søren Aabye Kierkegaard nacque a Copenaghen il 5 maggio 1813 "… in quello sciagurato anno finanziario che tante banconote ha messe in circolazione. E la mia esistenza potrebbe benissimo paragonarsi a una di esse. …"

[7] .

Il padre esercitò sulla vita morale e

spirituale di Søren, ultimo di sette figli, un'azione potente e durevole.

Kierkegaard nel

Il padre esercitò sulla vita morale e

spirituale di Søren, ultimo di sette figli, un'azione potente e durevole.

Kierkegaard nel

Diario

e nelle sue opere in genere ricorda di continuo la figura tormentata di

questo vegliardo, in cui il fervore ardente ed arido del pietismo moravo

si associava ad una misteriosa malinconia. Le discussioni religiose sottili

sulle quali amava intrattenersi introdussero precocemente Kierkegaard nel

campo della teologia e dell'etica e lo iniziarono ai metodi della dialettica,

così come lo studio appassionato della grammatica greca e latina lo

iniziarono all'indagine filosofica. I metodi educativi paterni ne risvegliarono,

in maniera straordinaria, anche l'immaginazione: divenne maestro nell'arte

di evocare scene e scenari e imparò nello stesso tempo ad abituarsi

alla solitudine e alle meditazioni nella precoce consapevolezza di essere

l'"eccezione". Furono ancora quei metodi a formare il giovane al

rispetto assoluto del dovere e ad avviarlo ad un cristianesimo duro e cupo,

in cui il peccato assumeva un aspetto opprimente e il dovere una forma drammatica.

Ecco perché Kierkegaard ha potuto scrivere nel

Diario che il padre gli aveva riempito l'anima

di angoscia nei confronti del cristianesimo. Egli confessa che fu per questa

educazione "troppo ideale" e "troppo severa"

[8] che non ebbe mai la gioia di essere bambino e di

essere stato infelice fin dalla nascita.

Il padre, trasferendo nel figlio la propria malinconia,

gli si era rivelato sotto l'incubo di una disperazione silenziosa

[9] : Søren risulterà tormentato dall'ambivalente

impressione della vita pia e austera del genitore e del retroscena di cui

intravedeva l'orrore a causa di alcune parole sfuggite, senza avere il coraggio

di andare più a fondo [10] . Ma quello che nell'infanzia era un vago presentimento

di sofferenza, divenne l'orientamento di tutta la vita quando nella prima

gioventù accadde il "… gran terremoto. Il terribile sconquasso

che d'improvviso m'impose un nuovo principio d'interpretazione infallibile

di tutti i fenomeni. …" [11] cioè il sospetto che su suo padre gravasse

la maledizione di Dio e per castigo divino la famiglia dovesse scomparire

per sempre. In un testo scritto l'11 agosto 1838, a tre giorni dalla sua

morte, Kierkegaard ne consacra il ricordo leggendone la scomparsa come l'ultimo

sacrificio affinché si potesse fare del figlio ancora qualcosa. La

conseguente devozione al padre lo farà reus

voti e per questo, come egli dichiara nel 1844,

sosterrà l'esame di teologia (nel 1840) che il vecchio aveva tanto

desiderato, scriverà la tesi Sul concetto

di ironia in riferimento costante a Socrate (1841)

e porterà rapidamente a termine Enten-Eller

(1843) [12] .

Nel 1830, terminati gli studi secondari, infatti,

Kierkegaard si era iscritto all'Università per conseguire il grado

di

Magister Artium ,

un cammino che gli sarebbe costato un decennio di crisi e alternative, compresa

la delusione del vecchio padre che moriva senza vederlo arrivato alla meta

accademica.

L'influenza di Hegel si faceva allora particolarmente

sentire ed il razionalismo pareva imporsi come la forma perfetta della speculazione.

Kierkegaard non ebbe difficoltà ad entrare nel gioco sottile della

dialettica hegeliana. Era ben lungi tuttavia dall'abbandonarsi alla corrente

idealista che andava affermandosi dovunque e nei confronti della quale si

rafforzava invece la sua opposizione, in nome di un sentimento potente di

quella che egli chiamava la realtà esistenziale, dalla quale l'idealismo

aveva la pretesa di far astrazione

L'influenza di Hegel si faceva allora particolarmente

sentire ed il razionalismo pareva imporsi come la forma perfetta della speculazione.

Kierkegaard non ebbe difficoltà ad entrare nel gioco sottile della

dialettica hegeliana. Era ben lungi tuttavia dall'abbandonarsi alla corrente

idealista che andava affermandosi dovunque e nei confronti della quale si

rafforzava invece la sua opposizione, in nome di un sentimento potente di

quella che egli chiamava la realtà esistenziale, dalla quale l'idealismo

aveva la pretesa di far astrazione

[13] . Kierkegaard non mancò di sottolineare il

lato comico del pensatore "oggettivo ed astratto", dell'idealista

di tipo hegeliano, e più volte affidò ai suoi scritti allusioni

polemiche alla filosofia moderna tacciata di risolversi in uno sterile sistema

e di considerarsi superiore alla religione e alla fede. Dopo i primi cenni

generici e indiretti il tono diventò, con rapida progressione, deciso:

"La filosofia e il Cristianesimo non si lasciano mai conciliare"

[14] e si fece chiara la denuncia che accomunava tutti

quelli che si rendevano responsabili di diluire i contenuti dogmatici del

cristianesimo [15] . Di poco successiva fu una messa a punto più

completa e preoccupata delle sorti di quest'ultimo, in un contesto di denuncia

di un progresso filosofico oltre Hegel, di un entusiasmo spirituale incontrollato

che poteva portare alla bancarotta generale, di una politica che metteva

in pratica i principi hegeliani con risultati ridicoli e deleteri: "…

Ed ora il Cristianesimo, come non è stato trattato? Io condivido del

tutto la sua disapprovazione, che ogni concetto cristiano è stato

così volatilizzato, così completamente dissolto in una tale

nebbia ch'è impossibile poterlo riconoscere. …"

[16] .

Se, soprattutto all'inizio, la conoscenza kierkegaardiana

di Hegel fu mediata da interpreti e commentatori, a mano a mano che seguì

l'abbondante letteratura della teologia speculativa, egli prese anche conoscenza

diretta delle opere del filosofo tedesco maturando sempre più chiaramente

l'opposizione a quest'ultimo data la diversa impostazione problematica del

suo pensiero. Il profondo interesse per la teologia speculativa spiega una

certa dipendenza terminologica e concettuale da Hegel, senza tuttavia alcun

motivo di pensare che Kierkegaard sia mai stato hegeliano, o che la sua filosofia

si regga o cada con quella di Hegel, o che questa ne sia il motivo ispiratore

[17] . Altre motivazioni, allora più urgenti, lo

animavano: il problema religioso della salvezza concretizzato nelle figure

bibliche di Abramo e Giobbe (attorno alle quali saranno costruiti

Timore e tremore e La

ripresa ), l'onnipotenza di Dio e la libertà

dell'uomo, il peccato e la grazia, la Redenzione, la vita cristiana. I riferimenti

ad Hegel erano costanti, ma senza mai proporsi una trattazione sistematica,

tanto Kierkegaard era convinto dell'errata premessa antropologica del sistema

che approdava quindi ad una teologia illusoria. Totalmente diversi anche

l'impostazione, il metodo [18] e lo scopo: erano avulse dall'hegelismo, infatti,

la convinzione kierkegaardiana della validità del sistema limitatamente

all'ordine logico e non in quello dell'esistenza individuale; l'inconciliabilità

tra mediazione filosofica e paradosso della fede; la costante preoccupazione

non di sapere che cos'è il cristianesimo, ma di diventare cristiano;

la persuasione che "solo la verità che edifica è verità

per te", mentre la Storia nulla può aggiungere o togliere all'assoluta

preminenza dell'individuo [19] .

Søren sentì presto l'esigenza di

salvaguardare una personalità di cui avvertiva l'originalità

e la ricchezza; intorno al diciottesimo anno le sue idee sul mondo e sulla

vita andavano modificandosi e lo portavano ad allontanarsi dal padre. Ecco

perché, indirizzato agli studi teologici che avrebbero dovuto avviarlo

al ministero pastorale, non vi si dedicò che distrattamente e saltuariamente

in quanto era ancora incerto sulla carriera da intraprendere e tutto teso

a "…trovare una verità che sia una verità «per me»,

di trovare «l'idea per la quale io voglio vivere e morire». …"

[20] .

Questi conflitti coincidevano con un crescente

distacco dal cristianesimo (come è possibile rilevare da alcuni brani

del

Diario ), tuttavia

cresceva contemporaneamente una concezione che doveva infine imporsi al suo

pensiero per diventare il tema centrale della sua opera; il cristianesimo,

egli scriveva nello stesso periodo, è "…una cura radicale per

la quale ci si schermisce in tutti i modi…"

[21] . Si dedicò per qualche tempo alla vita di

società, di frivolezze estetiche, di apparente disordine. Eppure,

dopo i banchetti durante i quali si imponeva per lo spirito brillante, rincasava

disperato nel più profondo dell'anima, come egli narra

[22] ricordando questo periodo della giovinezza che definisce

"il cammino della perdizione" [23] . Il superamento di questa crisi sembra abbia il suo

inizio precisamente con la morte del padre; il suo progresso si alimentò

delle esperienze successive e dei risultati avuti "alla scuola della

Provvidenza".

Il tormento però della sua pena più

intima fu quel "pungolo", quella freccia di dolore confitta nelle

sue carni che lo ha segregato fin dalla prima infanzia

Il tormento però della sua pena più

intima fu quel "pungolo", quella freccia di dolore confitta nelle

sue carni che lo ha segregato fin dalla prima infanzia

[24] e il cui segreto egli ha voluto portare con sé

nella tomba: "Dopo la mia morte, non si troverà nelle mie carte

(e questa è la mia consolazione) una sola spiegazione di ciò

che in verità ha riempito la mia vita. Non si troverà nei recessi

della mia anima quel testo che spiega tutto e spesso, di ciò che il

mondo tiene per bagattelle, fa degli avvenimenti di enorme importanza per

me e che anch'io considero futili appena tolgo quella nota segreta che ne

è la chiave." [25] . All'infelicità costitutiva del suo essere

profondo, alla sua "croce particolare" Kierkegaard accennerà

più volte, definendola una "spina nella carne", con l'estrema

circospezione che è imposta da ciò che vi è di sacro

nell'intimità di una realtà conferita da Dio, o comunque permessa

nei suoi disegni [26] . Causa di pene orrende essa gli ha impedito di "diventare

come gli altri uomini", ha inibito il suo realizzarsi nell'ideale etico,

la conclusione del suo fidanzamento con Regina e perfino il suo accesso senza

scrupoli alla carriera pastorale.

Alla sofferenza del pungolo andava congiunta

una profonda malinconia che il vecchio padre gli scaricò addosso quando

era ancora bambino e che lo spinse a condurre una vita di "puro spirito"

aggrappandosi unicamente "all'aspetto intellettuale dell'uomo"

[27] .

In questo contesto assunsero il loro significato

altri due importanti rapporti che si inserirono nella relazione di cui fu

intrisa l'intera sua esistenza: quella con il suo originario padre e autentico

maestro, Dio.

Il primo fu quello con Regina Olsen che Søren

incontrò nel 1837 e che lasciò dopo poco più di un anno

di fidanzamento nel 1841

Il primo fu quello con Regina Olsen che Søren

incontrò nel 1837 e che lasciò dopo poco più di un anno

di fidanzamento nel 1841

[28] . Tuttavia per lei, ora trasfigurata nei contorni

di un'immagine deliziosa, figura dell'amore consapevole solo di sé,

ora rimproverata come emblema della leggerezza femminile, egli continuò

a serbare un affetto forse ancora più intenso e ideale dopo la rottura,

tanto da indurlo a progettare (negli ultimi anni) una forma di legame spirituale

con colei dalla quale non si era mai staccato nel suo intimo. Comunque siano

state strane e talvolta contraddittorie le vicende del suo fidanzamento con

la giovane –che Kierkegaard non aveva mai seriamente pensato di condurre

al matrimonio [29] – è certo che essa ha dato a tutta la

sua opera di scrittore il significato di un'offerta: "…La mia esistenza

esalterà la sua vita in modo assoluto. La mia carriera di scrittore

potrà anche essere considerata come un monumento a sua lode e gloria.

Io la prendo con me nella storia. …" [30] . Per Regina egli scrisse quasi tutta la vistosa produzione

di Discorsi edificanti

che lei lesse con vivo interesse e con la stima che sempre nutrì

per lo scrittore. La sua figura traspare anche in

Timore e tremore e La

ripresa (ambedue del 1843), nonché nel

Diario del seduttore

e, secondo le sue dimensioni reali-ideali, nell'opera autobiografica degli

Stadi sul cammino della vita

(1845) [31] . In questo punto il Diario

è documento dell'inquietudine di una coscienza che non riusciva a

porre alcuna relazione direttamente nella realtà, ma le trasfigurava

anzitutto nella trascendenza. Regina non era per lui perché Dio doveva

avere la precedenza ed egli non poteva concedersi rapporti finiti al finito.

"…È certo, e quanto volentieri non vorrei dirlo, che umanamente

parlando essa ha e deve avere l'unica e prima priorità della mia vita;

ma in senso assoluto è Dio che ha la prima priorità. Il mio

fidanzamento con «lei» e la sua rottura dipendono in fondo dal

mio rapporto a Dio; formano, se così posso dire, divinamente il mio

fidanzamento con Dio. …" [32] .

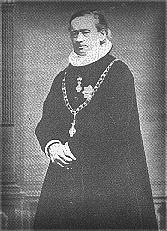

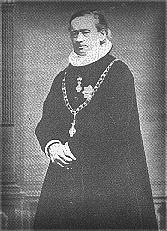

Il pensiero di Kierkegaard era dunque ormai centrato sul problema del cristianesimo e si concretizzava nel conclusivo rapporto a Mynster come relazione alla realtà e finitezza nella forma dell'ordine stabilito rappresentato dal capo della Chiesa danese.

Il pensiero di Kierkegaard era dunque ormai centrato sul problema del cristianesimo e si concretizzava nel conclusivo rapporto a Mynster come relazione alla realtà e finitezza nella forma dell'ordine stabilito rappresentato dal capo della Chiesa danese.

Datosi all'attività letteraria per sfuggire

al risucchio della malinconia e realizzare la sua missione di poeta del religioso

[33] , Kierkegaard inciampò nella gazzarra di scherni

del "Corsaren" ("Corsaro"), il giornale umoristico diretto

da M.A. Goldschmidt, ma che aveva la sua anima nell'esteta amorale P.L. Møller.

Per un anno intero Søren, che con la pubblicazione delle opere estetiche

aveva raggiunto l'apice della celebrità, divenne bersaglio di articoli

e caricature che fecero colpo sul pubblico e strapparono alla vittima una

sdegnosa condanna dell'abiezione della stampa e amare considerazioni sull'uomo

comune [34] . In pochi mesi il "Corsaren" fu sbaragliato

e dovette cessare le pubblicazioni dopo neanche un anno di vita; tuttavia

quell'episodio di villania letteraria fece scoprire al filosofo danese le

categorie fondamentali dell'esistenza inautentica: il pubblico, la massa,

il popolo e l'ordine stabilito come Stato e Chiesa.

In questo frangente conflittuale si evidenziò un ulteriore motivo di inasprimento dei rapporti con il vescovo Mynster che, non soltanto evitò di difenderlo, ma osò mettere sullo stesso piano lui, la "spia della cristianità" che aveva impegnato tutto per smascherare l'equivoco anticristiano della generazione contemporanea,

e il suo persecutore Goldschmidt. Già da tempo, comunque, la stima

ed ammirazione verso colui che era stato il pastore di suo padre avevano

lasciato il posto ad un crescente sospetto, divenuto poi certezza, del tradimento

dell'ideale cristiano. Il

In questo frangente conflittuale si evidenziò un ulteriore motivo di inasprimento dei rapporti con il vescovo Mynster che, non soltanto evitò di difenderlo, ma osò mettere sullo stesso piano lui, la "spia della cristianità" che aveva impegnato tutto per smascherare l'equivoco anticristiano della generazione contemporanea,

e il suo persecutore Goldschmidt. Già da tempo, comunque, la stima

ed ammirazione verso colui che era stato il pastore di suo padre avevano

lasciato il posto ad un crescente sospetto, divenuto poi certezza, del tradimento

dell'ideale cristiano. Il

Diario

si costellò allora di attacchi all'ambigua politica religiosa nutrita

di compromessi condotta dal capo della Chiesa danese a cui Kierkegaard attribuisce

anche la falsificazione del cristianesimo nell'intento di riconciliarlo con

il mondo. Ma la forza della comunicazione diretta, gettata allo sbaraglio

in una violenta polemica contro la cristianità del proprio tempo,

fu raggiunta da Kierkegaard dopo la morte di Mynster (avvenuta il 30 gennaio

1854) quando il suo successore, il teologo hegeliano H. Martensen, nell'elogio

funebre osò proclamarlo "testimonio della verità".

Attese quasi un anno [35] prima di passare all'attacco aperto che coinvolse

non solo il vescovo scomparso, ma l'intera cristianità stabilita.

L'accusa che Kierkegaard sferrò nei fascicoli de "Oejeblikket"

(dal maggio al settembre del 1855), consumandovi le ultime energie del proprio

organismo che infine crollò in un malore che lo condusse alla morte

l'11 novembre del medesimo anno, fu l'esplosione di una crisi maturata nei

rapporti tra lui e Mynster dopo la pubblicazione di

Esercizio del cristianesimo (1850): "…Mynster

pensa probabilmente (e questo è di solito la modernità) che

il Cristianesimo è cultura. Ma questo concetto di cultura è

quanto mai inopportuno e forse perfino diametralmente opposto al Cristianesimo,

quando diventa godimento, raffinatezza, pura cultura umana. …"

[36] . Negli anni che avevano preceduto la polemica egli

aveva precisato con maggior rigore il contrasto netto tra cristianesimo e

cristianità stabilita ed ora, consapevole che "Il Cristianesimo

qui non esiste più; ma perché si possa parlare di riaverlo

bisogna prima spezzare il cuore di un poeta, e questo poeta son io. …"

[37] , poteva tradurre in lotta e sofferenza la verità

cristiana nel tentativo di reintrodurre il cristianesimo nella cristianità.

Attese quasi un anno [35] prima di passare all'attacco aperto che coinvolse

non solo il vescovo scomparso, ma l'intera cristianità stabilita.

L'accusa che Kierkegaard sferrò nei fascicoli de "Oejeblikket"

(dal maggio al settembre del 1855), consumandovi le ultime energie del proprio

organismo che infine crollò in un malore che lo condusse alla morte

l'11 novembre del medesimo anno, fu l'esplosione di una crisi maturata nei

rapporti tra lui e Mynster dopo la pubblicazione di

Esercizio del cristianesimo (1850): "…Mynster

pensa probabilmente (e questo è di solito la modernità) che

il Cristianesimo è cultura. Ma questo concetto di cultura è

quanto mai inopportuno e forse perfino diametralmente opposto al Cristianesimo,

quando diventa godimento, raffinatezza, pura cultura umana. …"

[36] . Negli anni che avevano preceduto la polemica egli

aveva precisato con maggior rigore il contrasto netto tra cristianesimo e

cristianità stabilita ed ora, consapevole che "Il Cristianesimo

qui non esiste più; ma perché si possa parlare di riaverlo

bisogna prima spezzare il cuore di un poeta, e questo poeta son io. …"

[37] , poteva tradurre in lotta e sofferenza la verità

cristiana nel tentativo di reintrodurre il cristianesimo nella cristianità.

Nell'ultimo testo del

Diario , scritto il 25 settembre, Kierkegaard lasciava

trasparire la fine della lotta e il compiersi della sua missione; in "Oejeblikket"

affermava che egli ormai moriva lieto con una gratitudine infinita per la

Provvidenza che gli aveva permesso di soffrire per la propagazione dell'idea

del cristianesimo come "verità sofferente"

[38] . Gli avvenimenti della vita erano stati per lui lezioni

in cui la Provvidenza lo veniva educando al distacco dal finito e la loro

dimensione empirica era sempre stata dominata da quella interiore: un segreto

personale incomunicabile che egli viveva con sé nella sfera dell'eterno,

nel suo rapporto con Dio.

N o t e

[1]

S.A. KIERKEGAARD,

Diario , IX A 358 (1950),

p. 68 vol. 5.

[1]

S.A. KIERKEGAARD,

Diario , IX A 358 (1950),

p. 68 vol. 5.

[2]

Cfr. ivi, II A

232 (317), p. 127 vol. 2.

[2]

Cfr. ivi, II A

232 (317), p. 127 vol. 2.

[3]

Cfr. ivi, VIII

1 A 116 (1406), p. 39 vol. 4.

[3]

Cfr. ivi, VIII

1 A 116 (1406), p. 39 vol. 4.

[4]

Cfr. ivi, IX A

142 (1828), p. 206 vol. 4; inoltre cfr. ivi, IX A 495 (2043), p. 109 vol.

5; infine cfr. ivi, X 3 A 252

(3062), p. 53 vol. 8.

[4]

Cfr. ivi, IX A

142 (1828), p. 206 vol. 4; inoltre cfr. ivi, IX A 495 (2043), p. 109 vol.

5; infine cfr. ivi, X 3 A 252

(3062), p. 53 vol. 8.

[5]

Il

Diario di Kierkegaard occupa quasi cinquemila

pagine dei venti volumi in cui è stata raccolta, a Copenaghen, l'edizione

postuma delle sue Carte

. È un'opera iniziata nel 1834, quando il filosofo danese era poco

più che ventenne, e condotta via via con forma ed intensità

diverse, fino agli ultimi giorni di settembre del 1855, meno di due mesi

prima della sua morte, avvenuta l'11 novembre. C. FABRO ha osservato giustamente

che il Diario rivela

l'animo di Kierkegaard come nessun altro suo scritto.

[5]

Il

Diario di Kierkegaard occupa quasi cinquemila

pagine dei venti volumi in cui è stata raccolta, a Copenaghen, l'edizione

postuma delle sue Carte

. È un'opera iniziata nel 1834, quando il filosofo danese era poco

più che ventenne, e condotta via via con forma ed intensità

diverse, fino agli ultimi giorni di settembre del 1855, meno di due mesi

prima della sua morte, avvenuta l'11 novembre. C. FABRO ha osservato giustamente

che il Diario rivela

l'animo di Kierkegaard come nessun altro suo scritto.

(Cfr. C. FABRO,

Introduzione

al Diario , vol. 1,

Brescia 1980, in particolare cap. II, pp. 12-20 e «Prospetto delle

Carte di Kierkegaard»,

pp. 143-153).

[6]

KIERKEGAARD,

Diario , III A 73 (701), p. 22 vol. 3. Cfr. anche

ivi, I A 68 (49), p. 30 vol. 2 e ivi, I A 72 (51), p. 34 vol. 2.

[6]

KIERKEGAARD,

Diario , III A 73 (701), p. 22 vol. 3. Cfr. anche

ivi, I A 68 (49), p. 30 vol. 2 e ivi, I A 72 (51), p. 34 vol. 2.

[7]

Ivi , V A 3 (987), p. 118 vol. 3.

[7]

Ivi , V A 3 (987), p. 118 vol. 3.

[8]

Cfr. ivi, X

2 A 619 (2918), pp. 161-162 vol. 7.

[8]

Cfr. ivi, X

2 A 619 (2918), pp. 161-162 vol. 7.

[9]

Cfr. ivi, V A

33 (1010), pp. 125-126 vol. 3. Altra scena autobiografica in S.A. KIERKEGAARD,

Colpevole? Non colpevole?

, in Stadi sul cammino della vita di S.A. Kierkegaard

, a cura di L. KOCH, Milano 1993, pp. 331-332.

[9]

Cfr. ivi, V A

33 (1010), pp. 125-126 vol. 3. Altra scena autobiografica in S.A. KIERKEGAARD,

Colpevole? Non colpevole?

, in Stadi sul cammino della vita di S.A. Kierkegaard

, a cura di L. KOCH, Milano 1993, pp. 331-332.

[10]

Cfr. KIERKEGAARD,

Diario , V A 108 (1051),

p. 137 vol. 3.

[10]

Cfr. KIERKEGAARD,

Diario , V A 108 (1051),

p. 137 vol. 3.

[11] 11

Ivi , II A 805 (651), p. 210 vol. 2.

[11] 11

Ivi , II A 805 (651), p. 210 vol. 2.

[12] Cfr. ivi, IV A 70 (868), p. 72 vol. 3.

[12] Cfr. ivi, IV A 70 (868), p. 72 vol. 3.

[13]

Nel semestre invernale

1835-1836 Kierkegaard seguì le lezioni di P.M. Møller (1794-1838)

sul De anima aristotelico

ed apprezzò questo pensatore, poeta e filologo. L'amore per i Greci

e Socrate in particolare, unito all'ironia, all'avversione al pensiero sistematico

e alla rivendicazione di una interiorità individuale nei confronti

dei pastori e della Chiesa di Stato, resero caro a Kierkegaard il suo professore

al quale è dedicato affettuosamente Il concetto

dell'angoscia e di cui nella

Postilla sta scritto: "Quando tutto era hegeliano,

lui la pensava in modo completamente diverso".

[13]

Nel semestre invernale

1835-1836 Kierkegaard seguì le lezioni di P.M. Møller (1794-1838)

sul De anima aristotelico

ed apprezzò questo pensatore, poeta e filologo. L'amore per i Greci

e Socrate in particolare, unito all'ironia, all'avversione al pensiero sistematico

e alla rivendicazione di una interiorità individuale nei confronti

dei pastori e della Chiesa di Stato, resero caro a Kierkegaard il suo professore

al quale è dedicato affettuosamente Il concetto

dell'angoscia e di cui nella

Postilla sta scritto: "Quando tutto era hegeliano,

lui la pensava in modo completamente diverso".

[14]

KIERKEGAARD,

Diario , I A 94 (66), p. 48 vol. 2.

[14]

KIERKEGAARD,

Diario , I A 94 (66), p. 48 vol. 2.

[15]

Cfr. ivi, I A

273 (158), p. 75 vol. 2.

[15]

Cfr. ivi, I A

273 (158), p. 75 vol. 2.

[16]

Ivi , I A 328 (180), pp. 80-81 vol. 2.

[16]

Ivi , I A 328 (180), pp. 80-81 vol. 2.

[17]

Secondo S. SPERA

la filosofia kierkegaardiana si concretizza presto, intorno al 1835, quando

di Hegel Kierkegaard ha una conoscenza indiretta e generica.

(Cfr. S. SPERA,

Introduzione a Kierkegaard , Bari 1992

3 , p. 27).

[17]

Secondo S. SPERA

la filosofia kierkegaardiana si concretizza presto, intorno al 1835, quando

di Hegel Kierkegaard ha una conoscenza indiretta e generica.

(Cfr. S. SPERA,

Introduzione a Kierkegaard , Bari 1992

3 , p. 27).

[18]

Anche la dialettica

kierkegaardiana assume un carattere peculiare: essa fa riferimento ad una

potenza, nella quale si fonda in trasparenza, che obbliga l'individuo alla

scelta rendendolo consapevole del proprio peccato davanti a Dio; è

una dialettica dell'esistenza.

[18]

Anche la dialettica

kierkegaardiana assume un carattere peculiare: essa fa riferimento ad una

potenza, nella quale si fonda in trasparenza, che obbliga l'individuo alla

scelta rendendolo consapevole del proprio peccato davanti a Dio; è

una dialettica dell'esistenza.

[19]

Diverso, seppure

accomunato da un conclusivo superamento, il riferimento kierkegaardiano a

Socrate, altra figura di primo piano nella formazione del filosofo danese.

Se da Hegel ereditò lo strumento della dialettica, da Socrate attinse

quello dell'ironia e della maieutica. La filosofia greca rappresentava ai

suoi occhi l'approdo sicuro del realismo contro ogni panlogismo e Socrate

il vertice della saggezza, prima e fuori del cristianesimo. Kierkegaard,

tuttavia, criticava il carattere intellettualistico della morale fondata

da Socrate e trovava insufficiente la sua teologia naturale. Con le

Briciole di filosofia (1844) e la

Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia

(1846) infatti, insieme alla riaffermazione del valore della testimonianza

socratica, ne definisce anche il ruolo propedeutico rispetto alla verità

e alla salvezza del cristianesimo.

[19]

Diverso, seppure

accomunato da un conclusivo superamento, il riferimento kierkegaardiano a

Socrate, altra figura di primo piano nella formazione del filosofo danese.

Se da Hegel ereditò lo strumento della dialettica, da Socrate attinse

quello dell'ironia e della maieutica. La filosofia greca rappresentava ai

suoi occhi l'approdo sicuro del realismo contro ogni panlogismo e Socrate

il vertice della saggezza, prima e fuori del cristianesimo. Kierkegaard,

tuttavia, criticava il carattere intellettualistico della morale fondata

da Socrate e trovava insufficiente la sua teologia naturale. Con le

Briciole di filosofia (1844) e la

Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia

(1846) infatti, insieme alla riaffermazione del valore della testimonianza

socratica, ne definisce anche il ruolo propedeutico rispetto alla verità

e alla salvezza del cristianesimo.

[20]

KIERKEGAARD,

Diario , I A 75 (55), p. 41 vol. 2.

[20]

KIERKEGAARD,

Diario , I A 75 (55), p. 41 vol. 2.

[21]

Ivi , I A 99 (71), p. 52 vol. 2.

[21]

Ivi , I A 99 (71), p. 52 vol. 2.

[22]

Cfr. ivi, I A

161 (104), p. 63 vol. 2.

[22]

Cfr. ivi, I A

161 (104), p. 63 vol. 2.

[23]

Tutto questo spiega

perché i suoi studi procedevano così a rilento. Il padre di

Søren assisteva a questa vita sregolata che tanto contrastava con

l'esistenza austera dell'ambiente familiare. Nel settembre 1837 giunsero

ad una separazione amichevole; il figlio avrebbe percepito una rendita annua

di 500 risdalleri, somma che gli avrebbe consentito di vivere per proprio

conto e di condurre un'esistenza abbastanza agiata, grazie anche ai proventi

di un lavoro redditizio (nell'inverno del 1837-1838, Kierkegaard fu professore

di latino al liceo di Copenaghen), in attesa di prendere una decisione circa

la propria carriera.

[23]

Tutto questo spiega

perché i suoi studi procedevano così a rilento. Il padre di

Søren assisteva a questa vita sregolata che tanto contrastava con

l'esistenza austera dell'ambiente familiare. Nel settembre 1837 giunsero

ad una separazione amichevole; il figlio avrebbe percepito una rendita annua

di 500 risdalleri, somma che gli avrebbe consentito di vivere per proprio

conto e di condurre un'esistenza abbastanza agiata, grazie anche ai proventi

di un lavoro redditizio (nell'inverno del 1837-1838, Kierkegaard fu professore

di latino al liceo di Copenaghen), in attesa di prendere una decisione circa

la propria carriera.

[24] Cfr.

ivi, VIII 1 A 185 (1447), pp.

58-59 vol. 4.

[24] Cfr.

ivi, VIII 1 A 185 (1447), pp.

58-59 vol. 4.

[25] Ivi

, IV A 85 (879), pp. 76-77 vol. 3.

[25] Ivi

, IV A 85 (879), pp. 76-77 vol. 3.

[26]

Concordo con l'affermazione

di P. PRINI per cui l'accanimento dei biografi nel tentativo di individuare

la natura di questo dolore kierkegaardiano nell'ambito di una patologia fisiologica

o psichica non tiene conto del punto più importante della questione.

Non era infatti la natura del male che poteva costituire una chiave interpretativa

del "segreto" di Kierkegaard, ma piuttosto il suo comportamento

religioso di fronte ad esso, la sua interpretazione teologico-esistenziale

del proprio destino stigmatizzato da quella dolorosa eccezione. Questa "palla

di piombo sulle ali" era segnata per lui da un carattere religioso,

il senso le derivava dall'essere una realtà cristiana. La lettura

teologica del proprio stato straordinario è stata il tormento di tutta

la riflessione autobiografica kierkegaardiana, ma anche la lotta decisiva

per la sua conquista della franchezza cristiana.

[26]

Concordo con l'affermazione

di P. PRINI per cui l'accanimento dei biografi nel tentativo di individuare

la natura di questo dolore kierkegaardiano nell'ambito di una patologia fisiologica

o psichica non tiene conto del punto più importante della questione.

Non era infatti la natura del male che poteva costituire una chiave interpretativa

del "segreto" di Kierkegaard, ma piuttosto il suo comportamento

religioso di fronte ad esso, la sua interpretazione teologico-esistenziale

del proprio destino stigmatizzato da quella dolorosa eccezione. Questa "palla

di piombo sulle ali" era segnata per lui da un carattere religioso,

il senso le derivava dall'essere una realtà cristiana. La lettura

teologica del proprio stato straordinario è stata il tormento di tutta

la riflessione autobiografica kierkegaardiana, ma anche la lotta decisiva

per la sua conquista della franchezza cristiana.

(Cfr. P. PRINI,

Storia dell'esistenzialismo.

Da Kierkegaard a oggi , Roma 1989, in particolare

cap. I, pp. 37-42). Per un'interpretazione ulteriore del fenomeno della "spina

nella carne" rimando a FABRO, Introduzione

al Diario , cit., pp.

29-31.

[27]

Cfr. KIERKEGAARD,

Diario , II A 806 (652),

p. 211 vol. 2.

[27]

Cfr. KIERKEGAARD,

Diario , II A 806 (652),

p. 211 vol. 2.

[28]

Il 29 settembre

1841, Kierkegaard ottenne il titolo di Magister

Artium con la tesi Sul

concetto di ironia in riferimento costante a Socrate

; l'11 ottobre ruppe definitivamente il fidanzamento con Regina e pochi giorni

dopo partì per Berlino dove frequentò (dal 15 novembre al 4

febbraio 1842) il corso che Schelling teneva all'Università. All'entusiasmo

iniziale seguì una terribile noia che lo trattenne dal continuare,

come risulta dalle lettere all'amico Boesen e al fratello Pietro.

[28]

Il 29 settembre

1841, Kierkegaard ottenne il titolo di Magister

Artium con la tesi Sul

concetto di ironia in riferimento costante a Socrate

; l'11 ottobre ruppe definitivamente il fidanzamento con Regina e pochi giorni

dopo partì per Berlino dove frequentò (dal 15 novembre al 4

febbraio 1842) il corso che Schelling teneva all'Università. All'entusiasmo

iniziale seguì una terribile noia che lo trattenne dal continuare,

come risulta dalle lettere all'amico Boesen e al fratello Pietro.

A proposito di questi scritti che S. SPERA definisce

"scritti del periodo berlinese" e, più in generale, circa

il rapporto tra Kierkegaard e Schelling si veda S. SPERA,

Il pensiero del giovane Kierkegaard , Padova 1977,

in particolare cap. II, pp. 49-94.

[29]

Cfr. KIERKEGAARD,

Diario , III A 161 (772),

p. 41 vol. 3 e ivi, III A 166 (777), pp. 42-43 vol. 3.

[29]

Cfr. KIERKEGAARD,

Diario , III A 161 (772),

p. 41 vol. 3 e ivi, III A 166 (777), pp. 42-43 vol. 3.

[30]

Ivi , X 5

A 150 (3796), p. 69 vol. 10.

[30]

Ivi , X 5

A 150 (3796), p. 69 vol. 10.

[31]

Cfr. in particolare

KIERKEGAARD, Colpevole? Non colpevole?

, cit.

[31]

Cfr. in particolare

KIERKEGAARD, Colpevole? Non colpevole?

, cit.

[32]

KIERKEGAARD,

Diario , X 5

A 21 (3722), p. 189 vol. 9.

[32]

KIERKEGAARD,

Diario , X 5

A 21 (3722), p. 189 vol. 9.

[33]

Cfr. ivi, IX A

213 (1868), pp. 24-25 vol. 5.

[33]

Cfr. ivi, IX A

213 (1868), pp. 24-25 vol. 5.

[34]

Per un ampliamento

della tematica relativa al rapporto tra Kierkegaard e il giornalismo con

particolare riguardo alla vicenda del "Corsaren" rimando a SPERA,

Il pensiero , cit., cap.

II, pp. 147-175.

[34]

Per un ampliamento

della tematica relativa al rapporto tra Kierkegaard e il giornalismo con

particolare riguardo alla vicenda del "Corsaren" rimando a SPERA,

Il pensiero , cit., cap.

II, pp. 147-175.

[35]

Kierkegaard nel

primo articolo di protesta contro l'elogio di Martensen a Mynster chiedeva

nel titolo: Era il vescovo Mynster un testimonio

della verità, uno di quei veri testimoni: è mai vero questo?

. L'articolo, scritto nel febbraio 1854, fu pubblicato in "Faedrelandet"

soltanto il 18 dicembre. Dopo la replica di Martensen sul "Berlingske

Tidende", Kierkegaard contrattaccò nuovamente e quando, alla

fine del marzo 1855, si affievolì la polemica diretta sui giornali,

Kierkegaard continuò su "Faedrelandet" l'attacco ormai inarrestabile

alla cristianità stabilita.

[35]

Kierkegaard nel

primo articolo di protesta contro l'elogio di Martensen a Mynster chiedeva

nel titolo: Era il vescovo Mynster un testimonio

della verità, uno di quei veri testimoni: è mai vero questo?

. L'articolo, scritto nel febbraio 1854, fu pubblicato in "Faedrelandet"

soltanto il 18 dicembre. Dopo la replica di Martensen sul "Berlingske

Tidende", Kierkegaard contrattaccò nuovamente e quando, alla

fine del marzo 1855, si affievolì la polemica diretta sui giornali,

Kierkegaard continuò su "Faedrelandet" l'attacco ormai inarrestabile

alla cristianità stabilita.

[36]

KIERKEGAARD,

Diario , X 3

A 588 (3229), p. 132 vol. 8.

[36]

KIERKEGAARD,

Diario , X 3

A 588 (3229), p. 132 vol. 8.

[37]

Ivi , X 4

A 586 (3655), p. 142 vol. 9.

[37]

Ivi , X 4

A 586 (3655), p. 142 vol. 9.

[38]

P. PRINI afferma

che, essendosi Kierkegaard proposto di cercare la verità cristiana

sperimentandola nella propria esistenza, la filosofia che ne risulta vuole

essere una vera e propria teologia sperimentale, e in questo senso è

un'autobiografia teologica. Questa interpretazione mi trova concorde. (Cfr. PRINI, Storia dell'esistenzialismo

, cit., in particolare cap. I, pp. 20-25).

[38]

P. PRINI afferma

che, essendosi Kierkegaard proposto di cercare la verità cristiana

sperimentandola nella propria esistenza, la filosofia che ne risulta vuole

essere una vera e propria teologia sperimentale, e in questo senso è

un'autobiografia teologica. Questa interpretazione mi trova concorde. (Cfr. PRINI, Storia dell'esistenzialismo

, cit., in particolare cap. I, pp. 20-25).

Impaginazione e grafica: Giorgio Ruffa (©2000)

Per una visualizzazione ottimale si consiglia 800x600

|

|

"Come mai può

venire in mente a qualcuno di fare l'elogio di quest'esistenza dove non c'è

che l'alternativa: o

di sopprimere in modo abominevole (crimine peggiore di un aborto) ogni aspirazione

ideale in grande stile e ogni possibilità d'idealità vera,

in ogni modo dimezzarla in maniera rivoltante… per poi gonfiarsi e rimpinzarsi

nella sconcia obesità degli onori e della stima mondani, –

oppure , qualora si voglia l'ideale, ci si deve

preparare a essere, eo ipso

, martiri.

"Come mai può

venire in mente a qualcuno di fare l'elogio di quest'esistenza dove non c'è

che l'alternativa: o

di sopprimere in modo abominevole (crimine peggiore di un aborto) ogni aspirazione

ideale in grande stile e ogni possibilità d'idealità vera,

in ogni modo dimezzarla in maniera rivoltante… per poi gonfiarsi e rimpinzarsi

nella sconcia obesità degli onori e della stima mondani, –

oppure , qualora si voglia l'ideale, ci si deve

preparare a essere, eo ipso

, martiri.

Saldamente ancorato al messaggio del Nuovo Testamento come all'unica cura radicale, Kierkegaard contesterà allora alla cristianità

stabilita gli inganni delle sue false prospettive di benessere terreno che

l'hanno riconciliata con il mondo.

Saldamente ancorato al messaggio del Nuovo Testamento come all'unica cura radicale, Kierkegaard contesterà allora alla cristianità

stabilita gli inganni delle sue false prospettive di benessere terreno che

l'hanno riconciliata con il mondo.

Il padre esercitò sulla vita morale e

spirituale di Søren, ultimo di sette figli, un'azione potente e durevole.

Kierkegaard nel

Il padre esercitò sulla vita morale e

spirituale di Søren, ultimo di sette figli, un'azione potente e durevole.

Kierkegaard nel  L'influenza di Hegel si faceva allora particolarmente

sentire ed il razionalismo pareva imporsi come la forma perfetta della speculazione.

Kierkegaard non ebbe difficoltà ad entrare nel gioco sottile della

dialettica hegeliana. Era ben lungi tuttavia dall'abbandonarsi alla corrente

idealista che andava affermandosi dovunque e nei confronti della quale si

rafforzava invece la sua opposizione, in nome di un sentimento potente di

quella che egli chiamava la realtà esistenziale, dalla quale l'idealismo

aveva la pretesa di far astrazione

L'influenza di Hegel si faceva allora particolarmente

sentire ed il razionalismo pareva imporsi come la forma perfetta della speculazione.

Kierkegaard non ebbe difficoltà ad entrare nel gioco sottile della

dialettica hegeliana. Era ben lungi tuttavia dall'abbandonarsi alla corrente

idealista che andava affermandosi dovunque e nei confronti della quale si

rafforzava invece la sua opposizione, in nome di un sentimento potente di

quella che egli chiamava la realtà esistenziale, dalla quale l'idealismo

aveva la pretesa di far astrazione Il tormento però della sua pena più

intima fu quel "pungolo", quella freccia di dolore confitta nelle

sue carni che lo ha segregato fin dalla prima infanzia

Il tormento però della sua pena più

intima fu quel "pungolo", quella freccia di dolore confitta nelle

sue carni che lo ha segregato fin dalla prima infanzia Il primo fu quello con Regina Olsen che Søren

incontrò nel 1837 e che lasciò dopo poco più di un anno

di fidanzamento nel 1841

Il primo fu quello con Regina Olsen che Søren

incontrò nel 1837 e che lasciò dopo poco più di un anno

di fidanzamento nel 1841 Il pensiero di Kierkegaard era dunque ormai centrato sul problema del cristianesimo e si concretizzava nel conclusivo rapporto a Mynster come relazione alla realtà e finitezza nella forma dell'ordine stabilito rappresentato dal capo della Chiesa danese.

Il pensiero di Kierkegaard era dunque ormai centrato sul problema del cristianesimo e si concretizzava nel conclusivo rapporto a Mynster come relazione alla realtà e finitezza nella forma dell'ordine stabilito rappresentato dal capo della Chiesa danese.

In questo frangente conflittuale si evidenziò un ulteriore motivo di inasprimento dei rapporti con il vescovo Mynster che, non soltanto evitò di difenderlo, ma osò mettere sullo stesso piano lui, la "spia della cristianità" che aveva impegnato tutto per smascherare l'equivoco anticristiano della generazione contemporanea,

e il suo persecutore Goldschmidt. Già da tempo, comunque, la stima

ed ammirazione verso colui che era stato il pastore di suo padre avevano

lasciato il posto ad un crescente sospetto, divenuto poi certezza, del tradimento

dell'ideale cristiano. Il

In questo frangente conflittuale si evidenziò un ulteriore motivo di inasprimento dei rapporti con il vescovo Mynster che, non soltanto evitò di difenderlo, ma osò mettere sullo stesso piano lui, la "spia della cristianità" che aveva impegnato tutto per smascherare l'equivoco anticristiano della generazione contemporanea,

e il suo persecutore Goldschmidt. Già da tempo, comunque, la stima

ed ammirazione verso colui che era stato il pastore di suo padre avevano

lasciato il posto ad un crescente sospetto, divenuto poi certezza, del tradimento

dell'ideale cristiano. Il  Attese quasi un anno [35] prima di passare all'attacco aperto che coinvolse

non solo il vescovo scomparso, ma l'intera cristianità stabilita.

L'accusa che Kierkegaard sferrò nei fascicoli de "Oejeblikket"

(dal maggio al settembre del 1855), consumandovi le ultime energie del proprio

organismo che infine crollò in un malore che lo condusse alla morte

l'11 novembre del medesimo anno, fu l'esplosione di una crisi maturata nei

rapporti tra lui e Mynster dopo la pubblicazione di

Esercizio del cristianesimo (1850): "…Mynster

pensa probabilmente (e questo è di solito la modernità) che

il Cristianesimo è cultura. Ma questo concetto di cultura è

quanto mai inopportuno e forse perfino diametralmente opposto al Cristianesimo,

quando diventa godimento, raffinatezza, pura cultura umana. …"

[36] . Negli anni che avevano preceduto la polemica egli

aveva precisato con maggior rigore il contrasto netto tra cristianesimo e

cristianità stabilita ed ora, consapevole che "Il Cristianesimo

qui non esiste più; ma perché si possa parlare di riaverlo

bisogna prima spezzare il cuore di un poeta, e questo poeta son io. …"

[37] , poteva tradurre in lotta e sofferenza la verità

cristiana nel tentativo di reintrodurre il cristianesimo nella cristianità.

Attese quasi un anno [35] prima di passare all'attacco aperto che coinvolse

non solo il vescovo scomparso, ma l'intera cristianità stabilita.

L'accusa che Kierkegaard sferrò nei fascicoli de "Oejeblikket"

(dal maggio al settembre del 1855), consumandovi le ultime energie del proprio

organismo che infine crollò in un malore che lo condusse alla morte

l'11 novembre del medesimo anno, fu l'esplosione di una crisi maturata nei

rapporti tra lui e Mynster dopo la pubblicazione di

Esercizio del cristianesimo (1850): "…Mynster

pensa probabilmente (e questo è di solito la modernità) che

il Cristianesimo è cultura. Ma questo concetto di cultura è

quanto mai inopportuno e forse perfino diametralmente opposto al Cristianesimo,

quando diventa godimento, raffinatezza, pura cultura umana. …"

[36] . Negli anni che avevano preceduto la polemica egli

aveva precisato con maggior rigore il contrasto netto tra cristianesimo e

cristianità stabilita ed ora, consapevole che "Il Cristianesimo

qui non esiste più; ma perché si possa parlare di riaverlo

bisogna prima spezzare il cuore di un poeta, e questo poeta son io. …"

[37] , poteva tradurre in lotta e sofferenza la verità

cristiana nel tentativo di reintrodurre il cristianesimo nella cristianità.